Voici Caninos de Hisui de ma collection personnelle. Issue de la collection « Mascarade Crépusculaire », ouverte et mise en sleeve + toploader directement. C’est une carte Full Art (étoile unique dorée) pour une illustration rare.

The Survivalists gagne un titre

Ma nouvelle critique sur le jeu « The Survivalists » a obtenu le score de 40%, l’une des pires notes attribuées depuis le début de ce blog, loin derrière « Lego StarWars – La Saga Skywalker » et « Let’s Go Pikachu / Evoli« .

The Survivalists, quand survie rime avec ennui

Une fois n’est pas coutume, mon ressenti sur The Survivalists détonne complètement face aux critiques plutôt positives qu’on peut lire sur Steam ou dans la presse spécialisée. Là où beaucoup encensent ce jeu de survie coloré – certains allant jusqu’à parler d’une expérience fun et complète « vastement réjouissante1 » – je me suis pour ma part retrouvé à décrocher assez vite. Tant mieux si la majorité y trouve son bonheur : au moins ici, vous aurez un avis qui prend le contre-pied total de l’enthousiasme ambiant ! 🐵

Le concept : survie, pixels et… singes serviteurs 🐒

The Survivalists, qu’est-ce que c’est ? En deux mots, c’est un survival sandbox en 2D vue de dessus, style pixel art. Vous incarnez un naufragé échoué sur un archipel d’îles désertes. Il faut y explorer l’environnement, collecter des ressources, construire un abri et des ateliers, crafter des outils et armes, combattre la faune hostile et même écumer des donjons. Le tout, originalité notable, avec l’aide de singes apprivoisables qui peuvent reproduire vos actions pour automatiser certaines tâches (récolte, combat, construction, etc.). Sur le papier, The Survivalists rassemble tous les ingrédients d’un excellent jeu pour moi : exploration libre, progression de compétences, gestion d’une base, combats dynamiques, difficulté modérée et une esthétique rétro qui titille ma fibre nostalgique. Que demander de plus ?

Eh bien justement… demander plus est ce qui m’a manqué. Après quelques heures, le soufflé est retombé. Malgré ses promesses, The Survivalists m’a plongé dans l’ennui. Passé l’attrait initial, j’ai ressenti un grand vide dans ce monde généré aléatoirement. Comment un jeu aussi plein de bonnes idées en apparence a-t-il pu me lasser si vite ? La réponse tient à un déséquilibre fondamental de sa conception.

Procédural vs. progression linéaire : un mélange mal dosé

The Survivalists souffre à mon sens d’une identité confuse. D’un côté, il adopte la génération procédurale popularisée par Minecraft et consorts : chaque île est créée aléatoirement à partir d’une seed, promettant une découverte renouvelée à chaque partie. Ce choix implique un monde ouvert potentiellement immense, où la liberté du joueur est quasi totale. De l’autre, le jeu impose une progression très linéaire dans son contenu : on ne peut pas accéder à certaines recettes ou zones sans avoir accompli des étapes précises du scénario (par exemple, atteindre des îles plus dangereuses débloque de nouveaux crafts indispensables à la suite). Cette structure en entonnoir m’a donné la désagréable impression d’être contraint dans un tunnel scénarisé au beau milieu d’un bac à sable. Un comble !

En voulant mixer ces deux approches opposées, Team17 a, selon moi, raté sa recette. La progression est verrouillée artificiellement : il faut accomplir exactement ce que les développeurs ont prévu, dans l’ordre prévu, pour voir du pays. L’exploration libre en prend un coup – et avec elle, le plaisir de la découverte. D’autres critiques ont relevé ce verrouillage du craft un peu maladroit : « Dommage… d’avoir choisi une fabrication linéaire qui oblige à créer les premiers éléments d’une branche pour débloquer le reste2 ». On ressent très vite les limites de cette conception. Comme un testeur l’a parfaitement résumé, le jeu est coincé « à mi-chemin entre la survie sandbox et l’aventure scénarisée, sans s’engager pleinement dans l’un ou l’autre3 ». Résultat, ça chavire : on ne profite ni de la richesse émergente d’un pur sandbox, ni de la tension d’une aventure bien rythmée.

Un monde immense… et affreusement creux

Le recours massif au procédural pose un autre problème : il génère de vastes terrains de jeu, mais peine à leur insuffler de la substance. Contrairement à un monde conçu à la main – pensez à Fallout ou Skyrim, où chaque lieu raconte quelque chose – un algorithme ne « comprend » pas la narration ou l’intérêt ludique. Il place des éléments selon des règles, souvent sans cohérence contextuelle. Du coup :

- Peu de densité narrative – Les îles de The Survivalists manquent de lieux vraiment marquants ou d’histoires environnementales à découvrir. On traverse des forêts, des plages, des grottes… sans retrouver la patte d’un level designer qui aurait pensé chaque recoin pour étonner le joueur. Tout finit par se ressembler.

- Des structures répétitives et arbitraires – On a vite une impression de déjà-vu. Les mêmes campements d’orques, les mêmes dispositions de donjon se répètent d’une île à l’autre. Comme l’explique un joueur sur Reddit, si le procédural se repose sur un nombre limité d’éléments qui se placent en boucle, le monde paraît « fade et ennuyeux4 ».

- Une exploration prévisible, sans surprise – L’étonnement des premières heures laisse place à la routine. On sait à quoi s’attendre en débarquant sur une nouvelle île, ce qui est un comble pour un jeu d’aventure. L’exploration perd son sens si elle n’apporte plus de découvertes imprévues.

Franchement, j’adore les jeux sandbox générés aléatoirement d’habitude . Mais ici, l’alchimie ne prend pas. L’univers de The Survivalists est vaste en apparence, mais il manque d’âme et de surprises pour donner envie de s’y perdre pendant des dizaines d’heures.

Des mécaniques qui tournent à vide

Si encore le cœur du gameplay rattrapait la fadeur du monde… Mais The Survivalists accumule des mécaniques mal exploitées, qui finissent par lasser.

- Les singes, fausse bonne idée ? J’avoue, domestiquer des singes pour qu’ils m’aident avait tout pour me plaire. Au début, voir ces petites créatures mimer mes actions et m’assister, c’est sympa. On peut en recruter une armée et les spécialiser (bûcheron, cuisinier, garde du corps, etc.). Malheureusement, en pratique leur IA m’a rendu chèvre ! 🐐 Leur système d’apprentissage par mimétisme est très casse-pieds : il faut leur montrer chaque action, avec l’outil adéquat, et souvent ils oublient ou cessent d’obéir sans raison. Comme le note un test, c’est « une véritable galère en réalité. L’IA est à côté de la plaque : entre les singes qui se court-circuitent entre eux et ceux qui s’arrêtent en plein travail, on a envie de leur tordre le cou5 » (un comble pour nos chers amis à poils, si utiles en théorie !). Cette automation laborieuse m’a plus frustré qu’autre chose.

- Progression et compétences sans saveur – Le jeu adopte une progression type “plus je craft, plus je débloque de crafts”. On découvre de nouveaux plans en fabriquant des outils de base, puis en combinant des matériaux plus avancés, etc. C’est classique, mais ici c’est hyper rigide et peu gratifiant. Il faut absolument crafter chaque babiole dans l’ordre pour accéder aux suivantes. On enchaîne les recettes un peu mécaniquement, sans sentir qu’on personnalise vraiment son avancée. D’ailleurs, j’ai débloqué la plupart des recettes en quelques heures, et le reste n’était que des variantes améliorées d’armes/outils déjà connus. Peu de surprises de ce côté-là : le sentiment de progression retombe vite. Un testeur anglophone a parfaitement décrit ce problème de game design : « On grind la partie survie juste pour pouvoir jouer la partie aventure, qui elle-même n’est pas si gratifiante… puis on répète jusqu’au générique »6. En bref, l’évolution du personnage manque de fun et de liberté.

- Des combats trop faciles (merci les singes) – Côté baston, The Survivalists propose un système simple (attaque, esquive roulade, coup puissant) qui pourrait être efficace… sauf qu’avec 4 singes armés à vos côtés, les affrontements tournent à la promenade. 😅 J’ai vite compris que je pouvais laisser mes macaques furieux faire tout le boulot : même les tigres et les orques finissent en charpie en quelques secondes sous les coups de mes compagnons, au point que je me contentais d’observer de loin. C’est un peu comme jouer à Pikmin, en moins stratégique : vous avez des « pets » qui atomisent les ennemis sans que vous n’ayez grand-chose à faire. Résultat : aucun challenge, pas de montée d’adrénaline dans les donjons, et une monotonie qui s’installe.

- Des attaques de base mal fichues – Pour ajouter du piment, le jeu envoie périodiquement des raids d’ennemis sur votre base. Sur le papier, j’adore ce concept. Sauf qu’ici, c’est complètement mal pensé. Déjà, les options de défense sont dérisoires (quelques pièges à pointes, et basta). Surtout, les raids se déclenchent souvent quand vous êtes en expédition à l’autre bout de la carte. Un joueur sur Nintendo Switch confirme que les gobelins spawnent parfois carrément au milieu de la base, contournant toutes les barricades : « les défendre est une perte de temps car ils apparaissent au centre, évitant les rangées de pièges que j’avais construites à grands frais7 ». Encore un système mi-cuit, qui aurait pu être génial mais tombe à plat.

- Ergonomie et interface à la traîne – Dernier point noir, et non des moindres : l’interface et les contrôles. Sur Nintendo Switch (support sur lequel j’ai joué), jongler dans l’inventaire et les menus m’a paru vite laborieux. La maniabilité à la manette n’est pas optimale, malgré quelques concessions. On se bat un peu contre l’UI pour gérer ses objets, et la petite taille de l’inventaire n’aide pas. Un patch a heureusement corrigé certains écueils (par exemple, il faut désormais maintenir le bouton pour donner un objet à un singe, ce qui évite de lui refiler accidentellement sa hache en voulant ramasser une noix de coco). Mais malgré ces améliorations tardives, l’expérience reste un peu chaotique dès qu’on accumule les ressources et les singes autour de soi. Bref, l’aspect technique et interface manque de polish, ce qui alourdit encore une aventure déjà peu enthousiasmante.

Le naufrage d’une belle idée 💔

En résumé, The Survivalists me laisse un goût amer. J’y croyais dur comme fer – le mélange survie + pixel art + singes m’attirait énormément – mais je suis vite revenu à la réalité. La génération procédurale, mal équilibrée avec la progression linéaire, produit un monde certes grand mais bien trop vide d’intérêt. Le gameplay, plein de promesses, s’enlise dans des mécaniques répétitives ou mal pensées, du dressage des singes aux combats en passant par la défense de base. Au final, malgré ses qualités sur le papier (contenu abondant, coopération en ligne, durée de vie correcte…), le jeu n’a pas su me captiver. D’autres joueurs ont pu s’en accommoder, voire adorer cette expérience « chill » et accessible – tant mieux pour eux. Pour ma part, l’ennui a eu raison de mon aventure sur ces îles pourtant exotiques. Quand un survival n’arrive ni à vous challenger, ni à vous émerveiller, difficile d’avoir envie d’y survivre très longtemps…

Il reste l’espoir qu’une suite ou des mises à jour viennent combler ces lacunes, car l’idée de départ a du potentiel. En attendant, si vous cherchez un bon jeu de survie coopératif, je vous conseillerais d’autres titres plus aboutis… À bon entendeur !

Edition 1 et édition illimitée ? 🧐

Ce matin, en faisant du tri dans mes cartes Pokémon, j’ai remarqué que je possédais deux versions d’une même carte du Set de Base : un Chrysacier (la carte n°54/102) avec la mention « Édition 1 » et un autre exemplaire sans cette mention. Intrigué par cette relecture, car il me semble avoir déjà remarqué cette particularité sur certaines de mes cartes, je me suis demandé quelle était la différence profonde entre ces deux cartes, toutes deux datées de la même année. Pour les collectionneurs comme pour les curieux, je me suis penché sur les différences entre l’édition normale (appelée « illimitée » sur Poképédia) et l’édition 1 des cartes Pokémon du Set de Base en version française, ainsi que les raisons pour lesquelles une édition est souvent plus prisée que l’autre (Captain Obvious : l’une est plus rare que l’autre).

Qu’est-ce que l’« Édition 1 » Pokémon ?

Dans le jeu de cartes Pokémon, « Édition 1 » (ou 1ère édition) désigne la première impression d’une série de cartes. Lors de la sortie d’une nouvelle extension (comme le Set de Base en 1999), Wizards of the Coast – l’éditeur de l’époque – marquait ce premier tirage d’un petit logo spécifique sur chaque carte. Ce signe distinctif permet d’identifier immédiatement une carte provenant de la toute première vague d’impression de la série. Les cartes des tirages suivants (dits illimités) ne comportent pas ce logo, indiquant qu’elles ne font pas partie de la première édition1.

En pratique, pour chaque nouvelle série jusqu’au bloc Neo au début des années 2000, les premières boîtes de boosters et decks contenaient des cartes marquées Édition 1. Une fois ce stock écoulé, la série était réimprimée en version illimitée (sans le logo). À noter que cette pratique a concerné toutes les extensions du Set de Base jusqu’à Neo Destiny, à l’exception de certaines séries de réédition (par exemple Base Set 2 n’a pas eu de tirage 1ère édition)2. Par la suite, Wizards of the Coast a abandonné les éditions 1 (notamment en raison de retards de production), et depuis que Nintendo a repris la licence JCC Pokémon en 2003, plus aucune carte Édition 1 n’a été publiée en dehors du Japon.

Différences visuelles entre la 1ère édition et l’édition illimitée

La différence la plus flagrante entre une carte Édition 1 et son équivalent illimité est bien sûr la présence (ou l’absence) du fameux logo « Édition 1 ». Sur les cartes françaises du Set de Base, ce logo apparaît en noir, juste sous l’image du Pokémon. Il est présent uniquement sur les cartes du premier tirage et n’apparaît pas sur les réimpressions illimitées. En dehors de ce détail, le design de la carte est identique : même illustration, même texte, mêmes caractéristiques de jeu. Contrairement à la version anglaise du Set de Base qui a connu une variante dite « shadowless » (sans ombre portée autour du cadre de l’illustration) sur ses premiers tirages3, les cartes françaises du Set de Base Éd.1 et illimitées présentent le même aspect visuel hormis le logo. Autrement dit, un Dracaufeu ou un Chrysacier français Édition 1 a les mêmes couleurs, polices et mise en page que le même en édition normale, la seule différence notable étant la petite marque 1ère édition sur l’un et son absence sur l’autre.

Pour récapituler ces différences, voici un tableau comparatif entre les deux éditions :

| Caractéristiques (source : Poképédia) | Carte Édition 1 (1ère édition) | Carte illimitée (édition normale) |

|---|---|---|

| Logo « Édition 1 » | Oui – présent sous l’illustration (symbole spécifique) | Non – aucun logo d’édition présent |

| Tirage / Distribution | Premier tirage limité (sortie initiale de la série, fin 1999 en France) | Tirage(s) suivant(s) de la série, imprimé en plus grande quantité |

| Rareté sur le marché | Plus rare (quantité d’exemplaires limitée) | Plus commune (impression en volumes plus importants) |

| Valeur pour collectionneurs* | Plus cotée : prix souvent supérieur sur le marché de l’occasion | Plus abordable : valeur généralement inférieure à l’équivalent Éd.1 |

| Autres différences visuelles | Aucune, hormis la présence du logo 1ère édition | Aucune différence (identique à la version 1ère éd. sans le logo) |

* Exemple avec Chrysacier (version française) : le prix de la carte « near mint » (signifie une qualité excellente+++) en édition illimitée est d’environ 4 euros en moyenne, contre environ 8 euros en moyenne pour l’édition 1 sur Cardmarket4.

Pourquoi une édition est-elle plus recherchée que l’autre ?

Du point de vue des collectionneurs, les cartes 1ère édition sont généralement considérées comme plus précieuses que leurs homologues illimités. La raison principale est la rareté : les cartes Édition 1 n’ont été imprimées qu’une seule fois en quantités limitées, alors que les éditions illimitées ont souvent été rééditées pour répondre à la demande. De ce fait, il existe moins d’exemplaires des premières éditions en circulation, ce qui tend à accroître leur valeur. Sur le marché secondaire (ventes entre particuliers, sites d’enchères, etc.), il n’est pas rare de voir les cartes marquées Édition 1 se vendre plus cher que les versions illimitées équivalentes. Cet écart de prix peut être assez significatif pour les cartes les plus populaires ou emblématiques (par exemple, un Dracaufeu Éd.1 en excellent état atteindra une somme bien plus élevée que le même Dracaufeu en édition illimitée).

Au-delà de la rareté pure, il y a aussi une dimension historique et symbolique. Détenir une carte du premier tirage confère un certain prestige : ce sont les premiers exemplaires sortis, ceux qui ont lancé la collection. Les collectionneurs les plus fervents cherchent souvent à compléter des sets entiers en 1ère édition, que ce soit par nostalgie, par investissement, ou pour relever un défi plus difficile. À l’inverse, les cartes illimitées, étant plus communes, sont parfois considérées comme moins exclusives – même si elles n’en demeurent pas moins indispensables pour qui souhaite simplement compléter sa collection sans y mettre un budget trop important.

Il convient de noter qu’il existe quelques exceptions ou nuances. Par exemple, dans le cas du Set de Base en français, la distribution des éditions illimitées aurait été plus restreinte qu’on ne le pense, rendant certaines cartes illimitées presque aussi difficiles à trouver que leurs équivalents Éd.1. Néanmoins, de manière générale, la communauté continue de plébisciter les cartes 1ère édition pour leur côté rare et « premium ». Le logo Édition 1 sur une carte agit un peu comme un sceau de collection : il atteste que la carte provient directement de la première vague historique, ce qui apporte une plus-value affective (et financière) indéniable.

- « Edition 1 » ; auteurs multiples ; modifié en décembre 2022 ; Poképédia pokepedia.fr ↩︎

- « Edition 1 » ; auteurs multiples ; modifié en décembre 2022 ; Poképédia pokepedia.fr ↩︎

- « Tout savoir sur le Set de Base Pokémon » ; date de publication et auteur inconnu ; Hamacards hamacards.com ↩︎

- Chrysacier BS54 ; Cardmarket ; cardmarket.com ↩︎

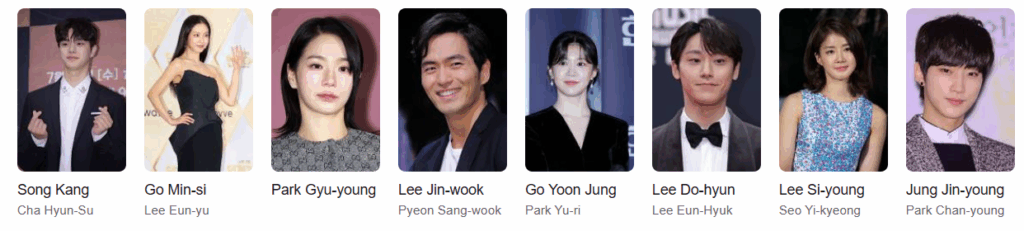

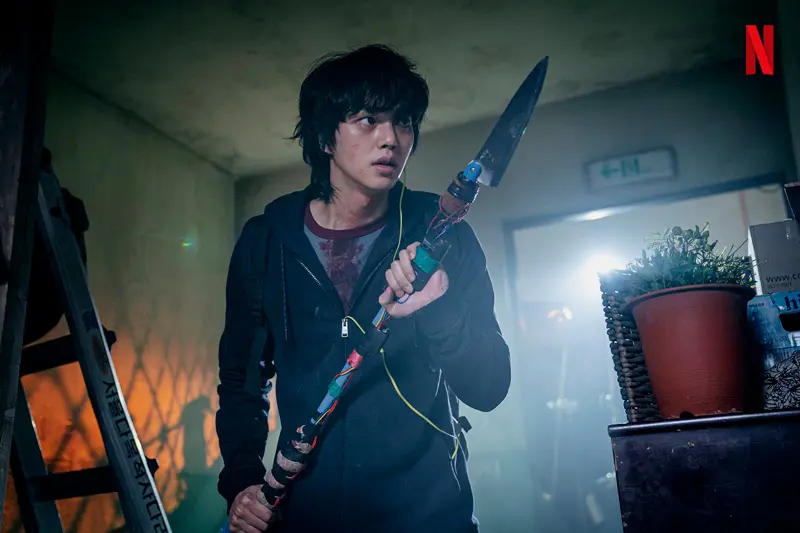

Sweet Home – la série

Sweet Home : critique de la série Netflix adaptée du Webtoon éponyme

Song Kang incarne Cha Hyun-soo dans Sweet Home, un lycéen reclus confronté à une apocalypse de monstres. La série Sweet Home est un drama horrifique sud-coréen diffusé sur Netflix, inspiré du webtoon à succès de Kim Carnby et Hwang Young-chan (plus de 2 milliards de vues en ligne). Sortie fin 2020 sur Netflix, elle compte trois saisons (la saison 3 concluant la série en juillet 2024). Réalisée par Lee Eung-bok (connu pour Goblin et Descendants of the Sun), cette production Studio Dragon a bénéficié d’un budget conséquent de ₩30 milliards, soit 3 milliards de wons par épisode, pour donner vie aux créatures cauchemardesques qui peuplent son univers. Le pari a payé : Sweet Home a été le premier K-drama à intégrer le Top 10 Netflix aux États-Unis (jusqu’à la 3e place), cumulant 22 millions de spectateurs sur les 4 premières semaines et un Top 10 dans 70 pays. Mais au-delà des chiffres, que vaut réellement cette série apocalyptique ?

Synopsis et genèse de l’adaptation Netflix

Sweet Home nous plonge dans un contexte apocalyptique : des humains se transforment soudainement en monstres sanguinaires, semant la terreur à travers le pays. Au cœur du chaos, Cha Hyun-soo (incarné par Song Kang), un adolescent solitaire et dépressif, emménage dans la résidence Green Home. Tandis que la métamorphose monstrueuse gagne la ville, Hyun-soo et les autres résidents se retrouvent piégés dans l’immeuble et doivent lutter pour leur survie. Chaque créature représente le désir inavoué qui consumait son hôte humain – une subtile métaphore de la monstruosité intérieure. Hyun-soo lui-même se découvre infecté mais parvient à résister à la transformation complète, développant d’étranges capacités qu’il tente de mettre au service des survivants. Sweet Home mélange ainsi survival horror et drame humain, en explorant la solidarité (et les tensions) d’un petit groupe hétéroclite assiégé par des monstres aussi variés que terrifiants (du colosse bodybuildé aveugle au gluant tentaculaire). Notons que cette adaptation a été voulue assez libre : le réalisateur connaissait la fin du webtoon mais a délibérément pris ses distances avec le matériau d’origine, étant « sur une plateforme différente ». Les auteurs du webtoon eux-mêmes avaient encouragé Netflix à s’écarter de l’intrigue originale afin de proposer une perspective alternative, le comic n’étant pas encore achevé lors du tournage.

Principales différences avec le Webtoon (Spoilers)

Comme souvent, la transposition du webtoon à l’écran s’accompagne de changements significatifs – ici Sweet Home version Netflix prend même de grandes libertés. Parmi les différences majeures, on note l’ajout du personnage inédit de Seo Yi-kyung (interprétée par Lee Si-young). Absente du webtoon, cette ex-pompier badass enrichit la série de ses scènes d’action musclées et sert l’intrigue en cherchant l’origine du mal (chose que le webtoon n’expliquait pas clairement). Le passé de certains protagonistes diverge également : par exemple Pyeon Sang-wook, le mystérieux justicier balafré joué par Lee Jin-wook, est décrit dans le manhwa (les comics coréens) comme un ex-policier violent radié des forces de l’ordre, alors que la série le présente comme un homme au lourd passé de gangster justicier (sa cicatrice résultant d’un sauvetage dans les flammes). Ces choix impactent les relations entre personnages : dans le webtoon, Sang-wook (appelé Wook Pyeon) finit par former un duo avec la soignante Yu-ri, tandis que la série prend une tournure bien plus tragique – Yu-ri meurt dans ses bras en fin de saison 1, laissant le sort de Sang-wook incertain. Plus globalement, la conclusion de la saison 1 diffère drastiquement de celle du webtoon. Le K-Drama introduit un antagoniste inédit, Ui-myeong, un humain infecté manipulateur qui pousse Hyun-soo à se rendre aux militaires – une sous-intrigue absente du comic. Dans le manhwa original, c’est un tout autre personnage – Eun-hyeok (le leader rationnel du groupe, joué par Lee Do-hyun dans la série) – qui finit par muter en monstre tentaculaire pour stopper Hyun-soo, menant à la mort des deux et à la formation de cocons mystérieux. La série Netflix, elle, s’achève initialement sur une note plus ouverte : Eun-hyeok meurt en sacrifice héroïque (enseveli lors de l’évacuation) tandis que Hyun-soo part avec Ui-myeong/Sang-wook, laissant planer le doute sur leur destinée. Enfin, les saisons 2 et 3 de l’adaptation s’éloignent encore davantage de l’œuvre originale, inventant de nouveaux arcs. La saison 2 notamment – qui voit les survivants quitter Green Home pour un monde en ruines – introduit pléthore de personnages inédits sans toujours soigner leur développement, un changement de cap radical qui a dérouté de nombreux fans du webtoon1. Résultat : en détruisant l’immeuble initial et en s’éloignant de ce qui faisait le charme anxiogène de la saison 1, la série a pu diviser son public. Si cette liberté créative offre des surprises et un univers étendu, elle s’est faite au prix d’une certaine cohérence narrative, la série partant dans des directions imprévisibles (et parfois frustrantes) par rapport à l’histoire d’origine2.

Distribution et acteurs principaux

La force de Sweet Home, c’est aussi son casting internationalement reconnu qui mêle jeunes étoiles montantes et visages confirmés du drama coréen. En tête d’affiche, le rôle du tourmenté Cha Hyun-soo a été confié à Song Kang, véritable chouchou de Netflix. L’acteur de 31 ans, révélé par Love Alarm, Nevertheless ou Forecasting Love and Weather, a même été surnommé le « fils de Netflix » tant il enchaîne les premiers rôles sur la plateforme3. Anecdote savoureuse : lors de son audition, Song Kang a rappelé au réalisateur Johnny Depp dans Edward aux mains d’argents – « une âme innocente armée d’une lance » selon Lee Eung-bok. Son jeu candide mêlé de rage contenue fait merveille pour incarner Hyun-soo, un héros malgré lui auquel il apporte une vulnérabilité sincère. À ses côtés, Lee Jin-wook prête sa carrure imposante à Pyeon Sang-wook, l’anti-héros taciturne. Lee Jin-wook est connu du public pour ses rôles marquants dans des genres variés : le voyage temporel romantique Nine: Nine Times Time Travel (2013), le thriller Voice, ou plus récemment sa présence au casting de la méga-production Squid Game 2 sur Netflix. Son interprétation nuancée du « gangster repenti » Sang-wook – brutal en apparence mais profondément loyal – apporte une intensité palpable à l’écran.

Côté féminin, la série frappe fort avec Lee Si-young dans le rôle de Seo Yi-kyung, l’ex-pompier intrépide. À 38 ans, Lee Si-young est une actrice confirmée (Boys Over Flowers, Poseidon, The Guardians) mais aussi une sportive accomplie – championne de boxe amateur. Le réalisateur voulait « une femme capable de scènes d’action spectaculaires », et Lee Si-young a relevé le défi haut la main.

Parmi les résidents de Green Home, on retrouve également Lee Do-hyun dans le rôle de Lee Eun-hyeok, le cerveau froid du groupe. Ce jeune acteur de 30 ans, récompensé Meilleur espoir masculin en 2021, a explosé ces dernières années avec des premiers rôles remarqués (18 Again, Youth of May) et une performance saluée sur Netflix dans The Glory (le thriller vengeance phénomène de 2022). Son jeu tout en retenue sert parfaitement Eun-hyeok, leader pragmatique qui cache ses angoisses derrière des décisions rationnelles. Sa sœur à l’écran Lee Eun-yu est incarnée par Go Min-si, autre étoile montante aperçue aux côtés de Song Kang dans Love Alarm. Elle brille également dans le mélodrame historique Youth of May et a fait ses preuves au cinéma (The Witch: Part 1, Smugglers). Go Min-si apporte à Eun-yu un mélange d’insolence, de fragilité et de courage qui la rend très attachante en adolescente rebelle traumatisée par l’apocalypse. Enfin, impossible de ne pas citer Park Gyu-young, qui joue Yoon Ji-su, la bassiste au grand cœur armée d’une batte de baseball. Révélée par le drama à succès It’s Okay to Not Be Okay en 2020 puis Squid Game Saison 2 plus récemment. Ici, elle incarne Ji-su avec une énergie communicative et une émotion à fleur de peau, formant un duo touchant avec le preux Jae-heon (Kim Nam-hee, connu pour Mr. Sunshine). L’alchimie de cette distribution et la galerie de personnages variés – du petit garçon orphelin au bricoleur en fauteuil en situation d’handicap – contribuent pour beaucoup à l’immersion du spectateur dans Sweet Home. Même si l’écriture de certains rôles reste sommaire, les acteurs investissent l’écran avec une intensité qui nous fait croire à cette communauté improvisée face à l’enfer.

Critique de la série : un démarrage foudroyant, une course en dents de scie

Après un démarrage en trombe, Sweet Home réussit-elle à tenir en haleine sur la longueur ? La saison 1 pose d’emblée une atmosphère suffocante réussie. La série nous happe avec un premier épisode haletant – cadavres qui s’animent, voisins monstrueux surgissant sans crier gare – le tout servi par des effets spéciaux de haute volée. Le public et la critique ont salué la qualité de ces VFX dignes d’un film, fruit du travail d’équipes ayant œuvré sur Game of Thrones ou Stranger Things. La créature bodybuildée (surnommée Protein Monster) ou le terrifiant monstre à langue tentaculaire font forte impression par leur design grotesque et inventif. Surtout, Sweet Home parvient dans ses premiers chapitres à distinguer son propos de la simple série de zombies : « malgré un pitch déjà vu, la série se démarque par son cadre et ses monstres originaux », note Decider. Enfermer l’action dans un immeuble exigu crée un sentiment d’huis clos oppressant qui renouvelle le genre apocalyptique. Le spectacle n’oublie pas l’émotion non plus : les intrigues personnelles des résidents – du deuil du père de famille au sacrifice du vieil homme malade – apportent de la profondeur humaine. À ce titre, The Times of India souligne qu’« on n’a pas besoin d’aimer l’horreur pour apprécier la série, grâce aux multiples sous-intrigues des personnages […] l’action est grandiose et le drama émouvant à divers niveaux ».

Cependant, si Sweet Home démarre sur les chapeaux de roues, elle cale quelque peu en milieu de parcours. Après 4–5 épisodes intenses, le récit patine et adopte un rythme plus inégal. Certaines ficelles dramatiques sont tirées avec moins de finesse, et la série tombe dans un schéma plus classique de survival. Bloody Disgusting a ainsi regretté qu’après des débuts excitants, Sweet Home se mue en « apocalypse zombie au ralenti qu’on a déjà vue mille fois, sauf qu’on a troqué les zombies pour des monstres ». Le milieu de saison 1 souffre en effet de quelques longueurs, la faute à des allers-retours émotionnels parfois redondants et à une diminution de la présence des monstres à l’écran. Ce choix, volontaire de la part du réalisateur, visait à éviter la surenchère gore pour mieux développer les personnages. Louable intention – et certains épisodes centrés sur les dilemmes moraux ou les flashbacks passés sont touchants – mais on sent que la série perd un peu de son mordant horrifique en route. D’autant que la bande-son a de quoi décontenancer : des morceaux de rock américain entraînants du groupe « Imagine Dragons » mais en décalage total avec l’ambiance horrifique, un choix musical très critiqué par les fans. Ces chansons pop-rock en plein siège de monstres peuvent faire sortir du moment (imaginez du Imagine Dragons lors d’une scène censément effrayante). Dommage, car l’ambiance sonore joue pour beaucoup dans l’immersion d’une œuvre d’horreur, et ici elle manque parfois sa cible.

La saison 2, sortie trois ans plus tard, a quant à elle pris le parti de la rupture. Nouveau décor (fini l’immeuble, place au vaste monde extérieur post-apocalyptique), nouveaux personnages à foison, et scénario quasi-original n’ayant plus grand-chose à voir avec le webtoon. Ce changement de direction audacieux a le mérite d’élargir l’univers – on découvre des laboratoires cherchant un remède, des militaires aux motivations troubles, et même un groupuscule de “néo-humains” ayant dompté leur monstruosité. La production reste solide : les combats gagnent en ampleur, avec notamment une bataille impressionnante contre un monstre géant en pleine ville. On salue aussi la performance de Yoo Oh-seong et Oh Jung-se, guest stars charismatiques de cette saison 2. Hélas, l’ensemble part un peu dans tous les sens. En voulant en faire trop (trop de persos, trop d’intrigues secondaires), la série s’éparpille et perd de vue ce qui faisait sa force initiale – la cohésion du groupe de Green Home. Hyun-soo, protagoniste central, se retrouve relégué au second plan pendant une bonne partie de la saison 2, choix déroutant qui a déplu aux fans. L’émotion se dilue et le scénario accumule les facilités. En clair, Sweet Home saison 2 souffre d’une crise d’identité : à vouloir réinventer la formule, elle a déboussolé son public sans forcément convaincre sur ses nouveaux axes narratifs.

Heureusement, la saison 3 – annoncée comme la dernière – tente de resserrer les boulons. Netflix a visiblement entendu les critiques et recentré l’histoire sur nos personnages favoris de la première heure. Hyun-su (Song Kang) revient au premier plan pour le final, retrouvant la dynamique avec Eun-hyuk (Lee Do-hyun) et Eun-yu (Go Min-si) qui avait tant manqué auparavant. Le début de cette saison 3 renoue avec ce qu’on aimait : rythme haletant, enjeux clairs, et quelques moments de bravoure (un combat aérien complètement déjanté, ou la réunion émouvante de nos trois héros emblématiques évoquant le titre Sweet Home et l’importance du foyer). Song Kang y est impérial, incarnant un Hyun-su plus torturé que jamais, luttant pour son humanité. La presse coréenne a salué son évolution, « Song Kang illumine l’écran » – il a littéralement retrouvé la lumière après une saison 2 où son personnage restait trop dans l’ombre. Pour autant, tout n’est pas rose dans ce bouquet final. Sweet Home 3 accélère brutalement dans ses derniers épisodes, au point de saboter sa conclusion. Les intrigues lancées à grand renfort de mystère (le fils-cocon du chef Ji, la fiole secrète du Dr Lim censée être du sang de monstre, l’origine des immortels “néo-humains”) ne sont jamais résolues : le scénario les évacue ou les oublie purement et simplement. Le spectateur reste avec des questions plein la tête et un sentiment d’inachevé. C’est d’autant plus frustrant que la série ne prévoit pas de saison supplémentaire pour y répondre. Un exemple criant : tout au long des saisons 2–3, on nous tease un “monstre cocon” issu du fils muté d’une militaire, présenté comme une menace imminente… qui finalement n’aboutit à rien, l’intrigue étant abandonnée en cours de route. De même, on n’en saura pas plus sur les laboratoires et le remède éventuel. Cette fin précipitée et ces pistes abandonnées laissent un goût amer, comme si le train Sweet Home avait entamé sa course en montagnes russes – une montée excitante, une belle boucle – avant de s’arrêter net en gare sans prévenir. « Un grand huit qui démarre sur une ascension grisante mais finit par un coup de frein brutal », résume un critique.

Enfin, un mot sur le jeu d’acteur et la caractérisation dans l’ensemble de la série. Si certains acteurs tirent clairement leur épingle du jeu (Song Kang a gagné en maturité, Lee Do-hyun fait preuve d’une sobriété poignante, Go Min-si est excellente d’impertinence), d’autres prestations peuvent sembler plus stéréotypées. On pense à certains personnages secondaires aux réactions un peu caricaturales (le militaire psychopathe très méchant, la mère de famille geignarde, etc.). Le surjeu pointe parfois, ce qui pourra dérouter un public occidental peu habitué aux codes du mélodrame coréen – où l’émotion est souvent amplifiée. Cela dit, difficile de savoir si c’est un véritable défaut de jeu ou une question de différences culturelles dans la manière d’exprimer les sentiments. Par exemple, des scènes de détresse ou de colère pourront sembler excessives à un spectateur européen, alors qu’elles sont tout à fait dans la norme du jeu asiatique. Quoi qu’il en soit, ces légères maladresses n’entachent pas fortement l’expérience, et l’on s’attache malgré tout à cette brochette de personnages imparfaits mais humains, qui tentent de garder une étincelle d’humanité au milieu des monstres.

En somme, Sweet Home version Netflix est une œuvre ambitieuse et imparfaite, qui aura su proposer une vision rafraîchissante du drama d’horreur tout en trébuchant sur la durée. Une série à deux visages : haletante et innovante dans sa première partie, puis plus chaotique et convenue ensuite. Reste un divertissement généreux en action et en émotions, porté par des acteurs investis et une réalisation soignée. Mais on ne peut s’empêcher de penser que Sweet Home aurait pu devenir un classique du genre si elle était restée plus concentrée sur ses atouts initiaux.

Bilan : une maison sucrée-salée

Pour conclure, voici notre évaluation finale de Sweet Home selon plusieurs critères :

- Scénario et narration : 50% – Une intrigue de départ prenante et riche en symbolique, mais qui se dilue sur la fin, avec des incohérences et des arcs abandonnés en route. Certains entrelacements de scènes sont difficiles à suivre.

- Personnages et interprétation : 65 % – Des personnages variés et attachants globalement bien interprétés (mention spéciale à Song Kang et Lee Si-young), bien que certains tombent dans le stéréotype ou le surjeu.

- Réalisation et effets visuels : 65 % – Une mise en scène efficace. Les monstres, conçus avec l’aide d’équipes ayant travaillé sur Avatar et Avengers, offrent un spectacle horrifique de haute qualité. Parfois, l’ensemble manque de clarté et il peut-être compliqué de comprendre ce qu’il s’est passé.

- Bande-son et ambiance : 40 % – Un point faible de la série. Si l’ambiance générale est bien instaurée, le choix de musiques rock inadaptées et l’absence de thèmes marquants nuisent à l’immersion.

- Originalité du concept : 55 % – Le mélange survival/monstres intérieurs était prometteur et apporte des idées intéressantes (la métaphore des désirs, le huis clos), mais la série finit par retomber dans des schémas convenus du genre apocalyptique.

Note finale : 55 % – Sweet Home est une série qui mérite le coup d’œil pour ses qualités visuelles et son début percutant, mais dont l’exécution inégale sur la longueur laisse une impression mitigée. Malgré ses défauts, elle demeure une expérience atypique dans le catalogue Netflix, entre horreur viscérale et drame humain, à savourer au moins pour sa saison 1 et ses monstres mémorables.

Voici mes sources pour l’écriture de cet article :

- « Sweet Home Season 3 Review: Song Kang owns the spotlight, but the finale is marred by unresolved moments » ; publié par TOI Entertainment Desk ; Times Of India ; timesofindia.indiatimes.com ↩︎

- « Sweet Home: 10 Differences Between The K-Drama And The Webtoon » ; Samona Punjabi ; Epicstream ; epicstream.com ↩︎

- « Sweet Home (TV series) » ; auteurs multiples ; Wikipedia ; en.wikipedia.orgen.wikipedia.org ↩︎

Pourquoi le système de capture est-il si nul ?

La capture dans Pokémon Go, parlons-en. Ce merveilleux mécanisme – capable de transformer nos plus belles réussites en amères déceptions – mérite bien un petit billet d’humeur. Pourquoi le système de capture du jeu est-il, à mon humble avis, si mauvais ? Spoiler : parce qu’il ne récompense absolument pas la constance du joueur et repose entièrement sur la chance.

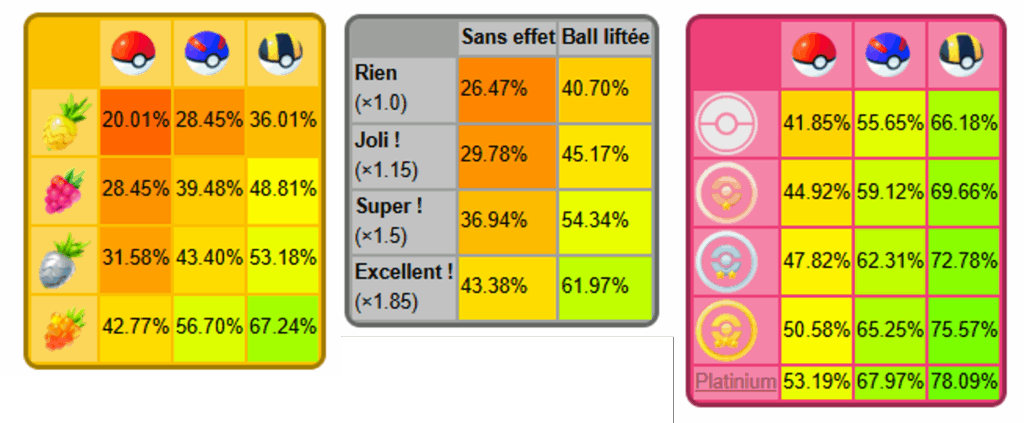

Des bonus de capture à gogo (en théorie)

Sur le papier, Pokémon Go semble offrir de nombreuses manières d’améliorer vos chances de capture. Parmi les facteurs qui influencent la probabilité d’attraper un Pokémon, on trouve notamment : l’espèce et le niveau du Pokémon, le type de balle utilisée (Poké, Super, Hyper), le fait de lancer la Poké Ball en courbe, l’usage d’une Baie (Framby normale ou dorée), la qualité du lancer (Joli, Super, Excellent) et même d’éventuels bonus de médaille de type1. Niantic a même introduit, au fil des événements, certains effets spéciaux temporaires qui boostent le taux de capture – par exemple un effet dit « Aventure » qui multipliait les chances de capture de 1,5 pendant un événement2.

Théoriquement, en combinant tout cela, on pourrait se rapprocher du taux de capture parfait. D’ailleurs, un calcul amusant montre que le maximum théorique absolu atteignable (dans des conditions ultra spécifiques) serait un multiplicateur de ~1150 × sur le taux de base. En optimisant ses chances, on devrait attraper n’importe quoi … en théorie.

Le problème ? Même avec tous ces bonus, la capture reste un jeu de probabilités. Vous n’atteindrez jamais 100 % de chances de capture sauf cas spéciaux (comme certains Pokémon garantis) si le taux de base n’est pas déjà 100%. Pour parler clair : si un Pokémon a seulement 10 % de chance d’être capturé à la base, vous aurez beau lui lancer des Excellents avec des Hyper Balls et des Baies dorées, vous n’arriverez jamais à un taux d’attrapabilité de 100 %. Il restera toujours une part de hasard irréductible – et c’est là que le bât blesse.

Pas de récompense à la rigueur du joueur

Ok, donc on peut augmenter la probabilité de capture avec des bonus. Mais peu importe vos efforts répétés, le jeu ne « retient » pas votre performance d’un lancer à l’autre. Chaque tentative est un tirage au sort indépendant, avec la même probabilité de succès ou d’échec que la précédente. Ni votre habileté, ni votre persévérance ne sont prises en compte dans le calcul. En termes simples, « la probabilité de capture ne dépend pas du numéro d’essai : si le Pokémon s’échappe, vos chances restent inchangées au lancer suivant. »

Imaginons un instant ce que ça signifie en pratique. Vous pouvez réussir dix lancers Excellents d’affilée, avec courbe et Baie dorée sur un Pokémon, et malgré cela, rater la capture. Puis au 11e lancer, quand vous êtes complètement désespéré, que vous lancez votre dernière Pokéball de capture sans trop y croire, vous ratez l’excellent effet. Et tadaam, le Pokémon est attrapé ! Le jeu considère chaque lancé isolément, soumis à une probabilité fixe. Aucune augmentation progressive du taux de capture pour vous récompenser d’enchaîner les bons lancers. Zéro. Nada. Pourquoi récompenser la maîtrise, après tout ? Autant dire que la constance du joueur ne sert à rien dans le système actuel – seule la chance décide en dernier ressort.

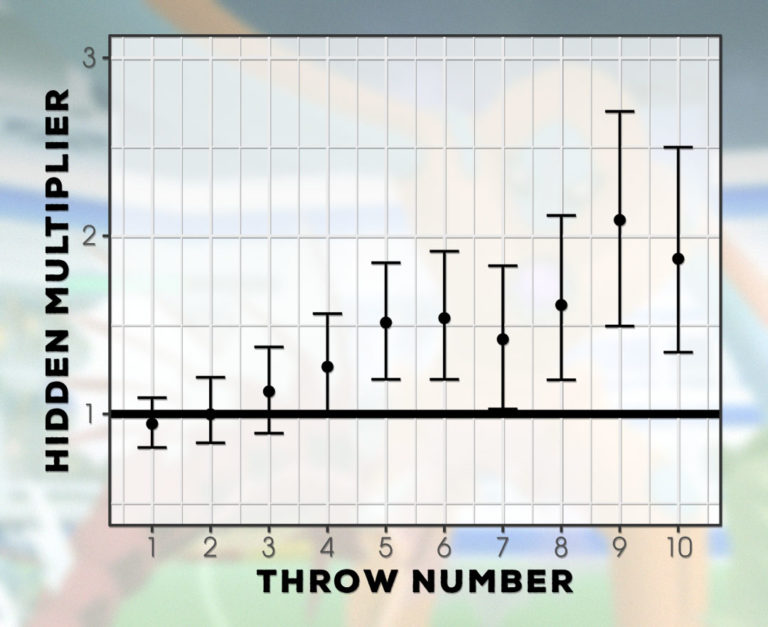

D’aucuns ont un jour espéré l’existence d’un « pity timer », un mécanisme caché de rattrapage qui augmenterait progressivement le taux de capture après plusieurs échecs. Niantic ne communiquant rien là-dessus, la majorité des joueurs en doute. Les données confirment d’ailleurs que le nombre d’essais n’a pas d’effet direct sur le taux de capture.

Cependant – plot twist – il y a eu une découverte intéressante côté communauté : une étude du groupe The Silph Road en 2021 a suggéré qu’en combat de raid, les Pokémon deviennent plus faciles à capturer vers la fin. D’après leurs 6 500 tests, un boss de raid aurait un taux de capture légèrement plus élevé sur la 10ème balle que sur la 1ère, toutes conditions de lancer étant égales par ailleurs3. En gros, il existerait un multiplicateur caché dynamique en raid qui monte avec les tentatives (comme si vos dernières Honor Balls se transformaient en HyperBall en terme d’efficacité). Mais attention : ce bonus reste invisible, n’est pas confirmé officiellement, et semble absent des rencontres sauvages normales. Autrement dit, même si Niantic a implémenté un soupçon de pitié sur les légendaires de raid, le joueur lambda n’en sait rien et en dehors des raids, la loi de Murphy continue de régner.

Vers un système plus juste ?

Il est peut-être temps que Niantic revoie sa copie sur ce point. Aucun joueur ne conteste que le hasard fasse partie du jeu, mais il faudrait au moins que la maîtrise du lancer soit davantage valorisée sur la durée d’une rencontre. Pourquoi ne pas instaurer un bonus de persévérance ? Par exemple, augmenter légèrement le taux de capture à chaque Excellent réussi consécutivement sur un même Pokémon, ou garantir la capture après un certain nombre d’Excellents d’affilée. Cela récompenserait les joueurs adroits et réduirait la frustration des séries noires improbables. Autant je trouve que le taux de distribution de certains légendaires et de leurs versions shiny soient littéralement overclockée, autant je conspue ce système de roulette du hasard pour la capture.

Niantic a su ajouter moult bonus et modificateurs, mais a oublié d’y intégrer la notion de progression ou d’adaptation à la performance du joueur. Résultat, un dresseur peut faire tout correctement et quand même échouer, ce qui donne parfois l’impression d’un coup de dé divin plutôt que d’un jeu d’adresse.

En conclusion, je persiste et signe : le système de capture de Pokémon Go est nul… du moins dans sa façon actuelle de traiter nos lancers répétés. Il aurait tout à gagner à devenir un peu plus intelligent et équitable envers les joueurs. En attendant que Niantic se réveille sur ce sujet, nous autres dresseurs n’avons pas le choix : on continue de lancer des Excellents en espérant que les dieux du hasard soient de bonne humeur. Bonne chance à tous – et surtout, bon courage, vous en aurez besoin pour les attraper tous !

- « Catch Rate (Go) » ; publié sur bulbapedia.bulbagarden.net ; modifié en août 2025 ↩︎

- « Catch Mechanics » ; publié par doublefelix921 Fred Hong gakushan dondon151 ; pogo.gamepress.gg ; 2019 ↩︎

- « Raid Bosses Are Easier to Catch Later in the Encounter » ; publié sur le site « The Silph Road » ; web.archives.org ; juillet 2021 ↩︎

Il dépense 8000 dollars et récupère 50000 cartes sur Pokémon Pocket

Article découvert sur Jeuxvideos.com : un joueur dépense plus de 8000 dollars, avec une moyenne de 100 dollars (c’est le max pouvant être dépensé en Pokélingots) par jour pour récupérer une telle quantité.

Ce n’est ni une technique simple, ni une prouesse. Simplement le fait d’un joueur qui a dépensé le budget équivalent au service d’environ 8000 repas aux Restos du coeur.

Pas de quoi en faire des milliers de vues, en somme.

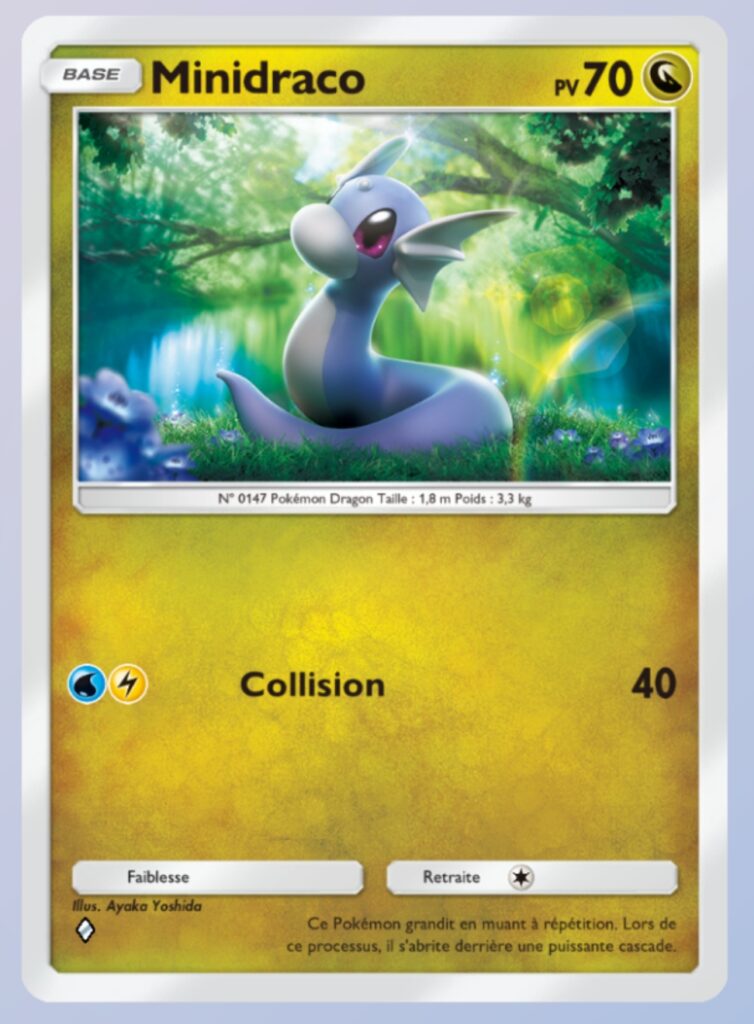

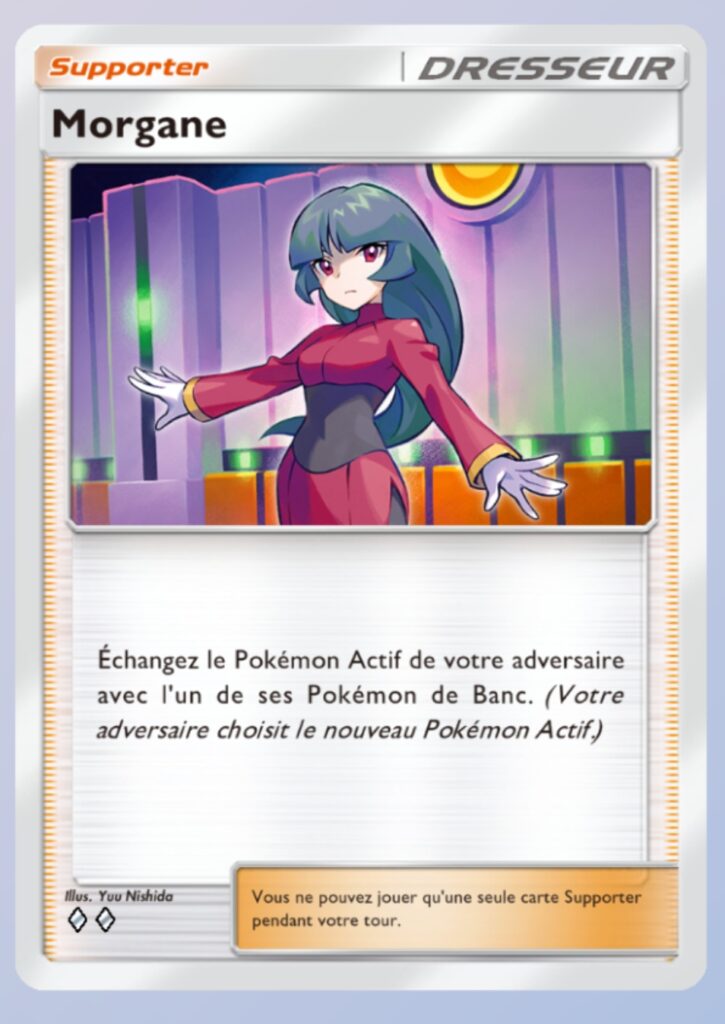

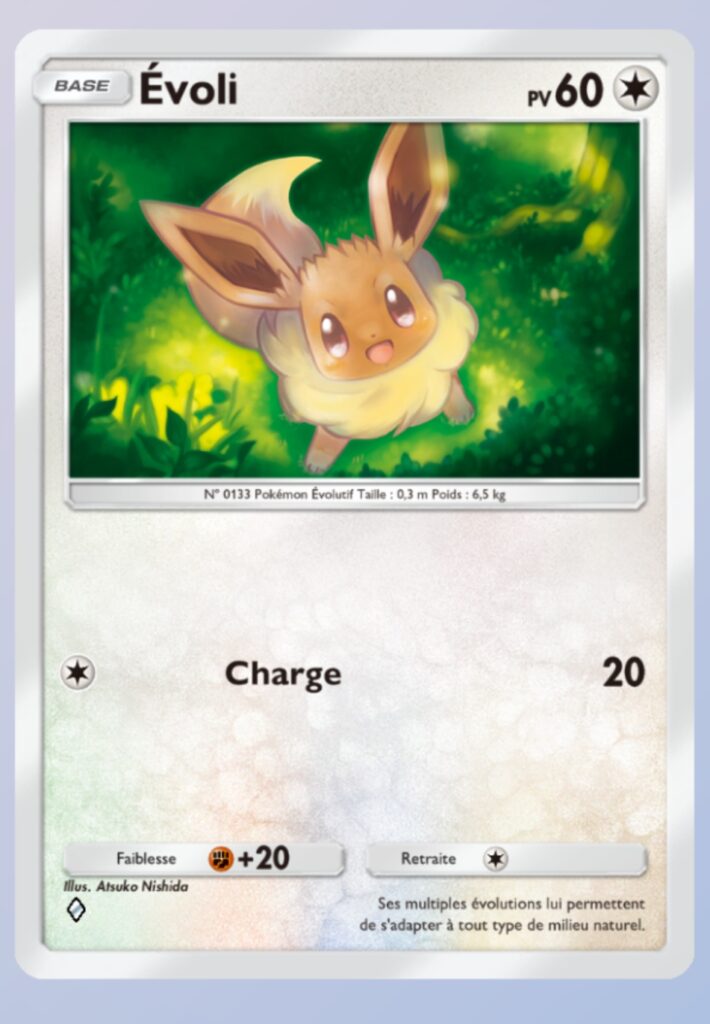

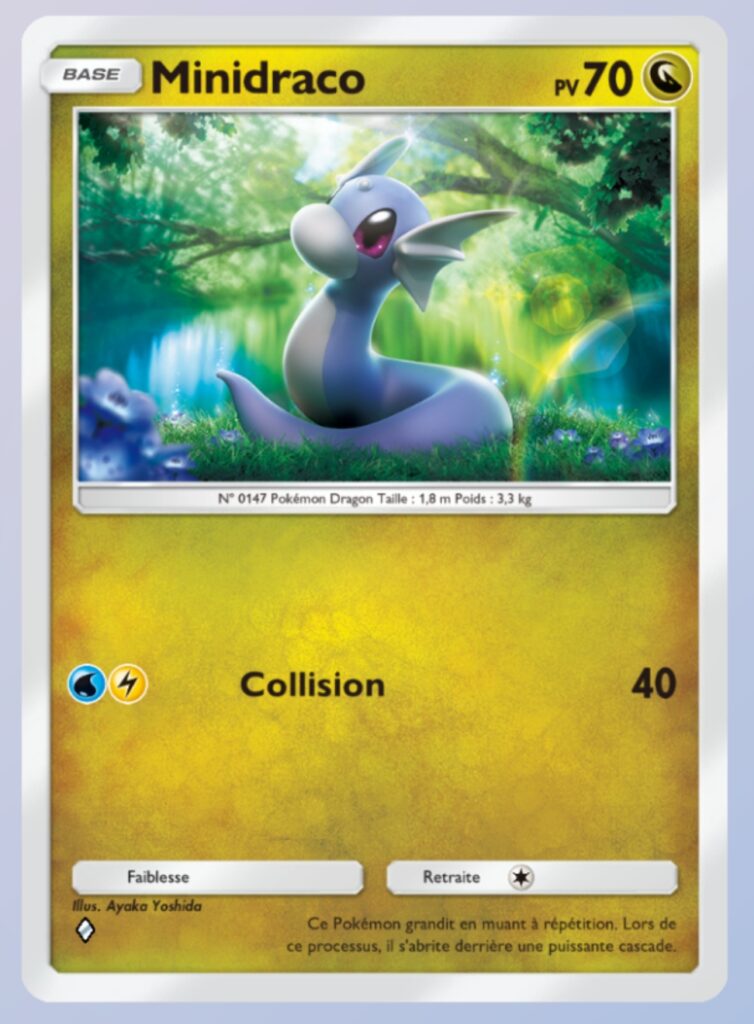

Un deck Dragon pour le TCG Pokémon Pocket ?

Non, vous n’aurez pas un énième article sur les rumeurs plus folles les unes que les autres qui se répandent dans tous les médias vidéoludesques mainstreams qui inondent votre fil d’actualité depuis la sortie du jeu « JCC Pokémon Pocket ». Non, je n’ai aucune astuce viable pour vous aider à acquérir les cartes les plus rares (sauf à débourser de nombreux Pokédollars dans la boutique lol) ni comment « one shot » vos adversaires avec un deck en particulier.

Non, la seule chose que je vais vous proposer, c’est mon Deck Dragon que j’ai construis et peaufiné au fil de mes victoires et de mes nombreuses défaites. Pour ceux qui jouent au jeu et au système de combat depuis la sortie, beaucoup ont déjà dû se rendre compte de l’omniprésence de certaines stratégies (Mewtwo-EX / Gardevoir ; Pikachu-Ex) qui tuent un peu la spontanéité du jeu et de ses surprises. C’est pourquoi je me suis donné l’objectif de me construire mon propre deck à partir d’un élément en particulier, le type Dragon, qui apporte certes de nombreux avantages mais également son lot d’inconvénients. Je ne me suis appuyé sur aucun article pour le construire, mais uniquement sur des essais / erreurs au fur et à mesure de mes combats. J’espère que certains se feront un plaisir de l’utiliser.

Le deck Dragon, un double-type qui te mets dedans

Pour commencer, j’ai évidemment choisi le seul Pokémon de type Dragon disponible dans les premiers paquets de cartes dans le jeu : Minidraco et ses deux évolutions, Draco et Dracolosse. La particularité de ces Pokémon réside dans le fait qu’il faille deux types d’énergies différentes pour les jouer : eau et électrik.

Cela m’a permis d’orienter mon deck vers des Pokémon de type dragon évidemment, mais aussi eau et électrique afin de pouvoir combiner les énergies piochées aléatoirement à chaque tour de jeu. Cette particularité en fait également sa plus grosse faiblesse : il arrive que l’aléatoire me fasse piocher plusieurs fois d’affilée la même énergie, rendant inutilisable mes Pokémon Dragon, ou l’un des deux éléments piochés… Cependant, j’ai remarqué que cette polyvalence de type me permettait de jongler assez facilement entre les forces et faiblesses de chaque adversaires, mais m’incapacitait dès que j’avais eu une pioche malheureuse au niveau des énergies.

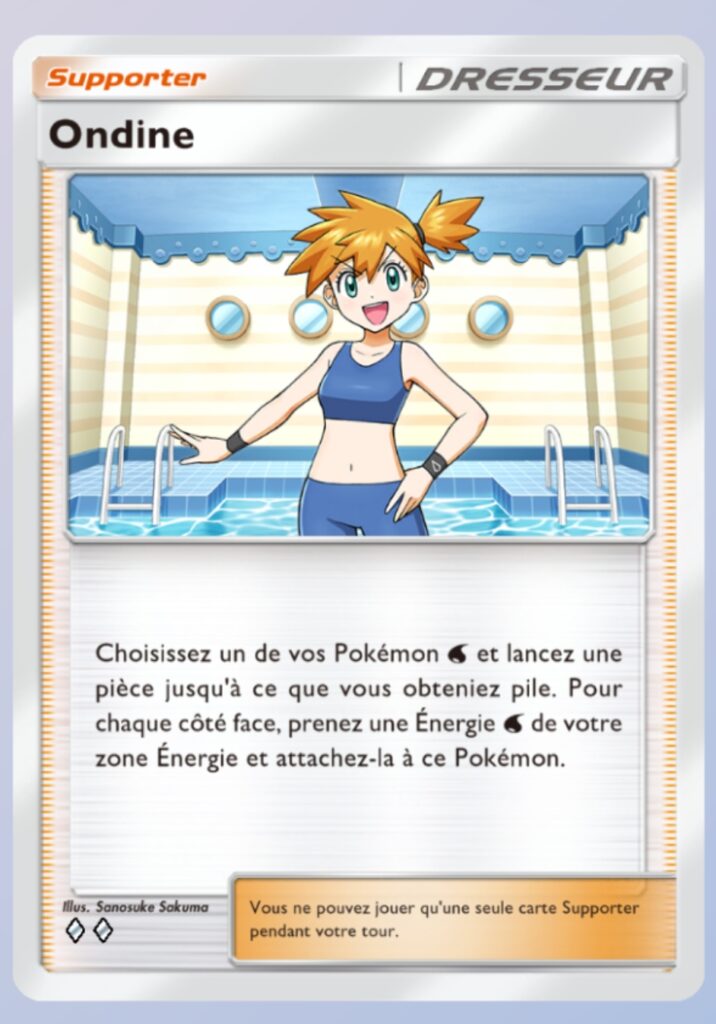

Le joker Ondine qui te retourne une partie

Pour pallier à ce premier problème, j’ai décidé de baser mes Pokémon Eau sur uniquement de grosses cartes bourrines qui seraient alimentées grâce à des cartes Supporter Ondine. Le principe de cette carte est de fournir autant d’énergie d’eau jusqu’à obtenir une face « pile » avec une pièce. Autant vous dire que cette stratégie qui repose uniquement sur la chance et l’aléatoire (en plus de la pioche, des différents effets, etc.) était tout à fait merveilleuse : avec deux cartes Ondine, il m’arrivait d’obtenir 0 énergie comme je pouvais en piocher une dizaine. En début de combat, je pouvais gagner une partie dès les premiers tours.

La stratégie Miaouss pour augmenter ma polyvalence

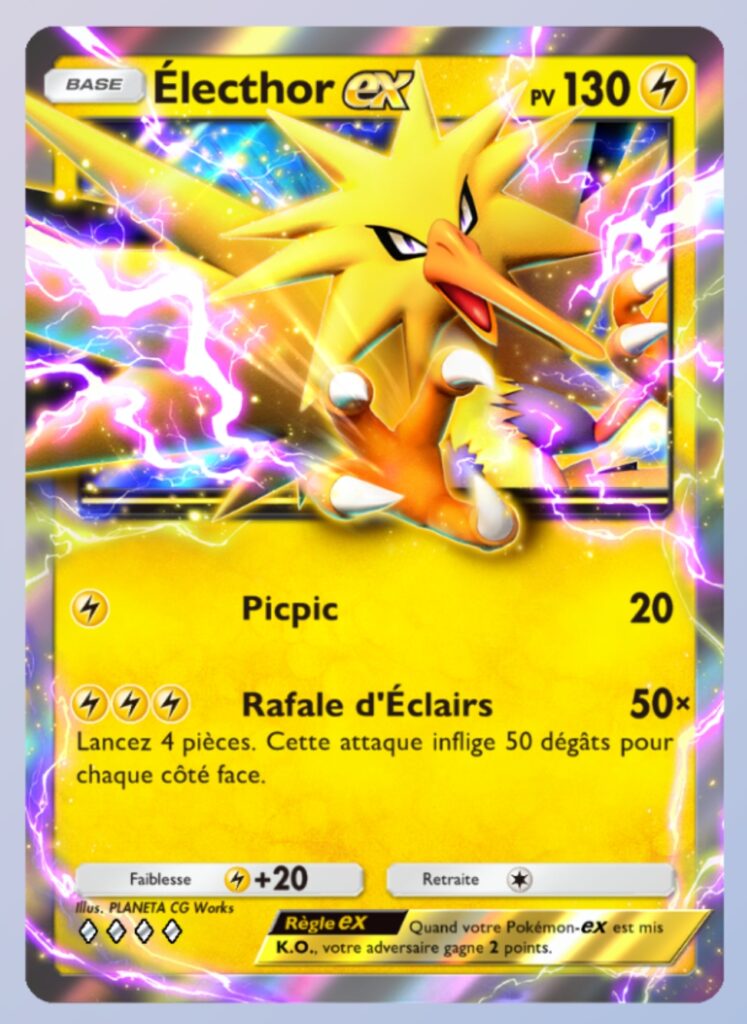

Pour éliminer toute forme d’aléatoire concernant les Pokémon Eau, j’ai décidé de tous les retirer de mon deck, et de les remplacer par des Pokémon Electrik et Normal. Dans cette nouvelle version, je possédais toujours un double exemplaire de Minidraco, Draco et Dracolosse, les Pokémon Electrik phares du deck (Pikachu-Ex, Elector-Ex, Electek, …) et surtout deux exemplaires de Miaouss et son évolution, Persian. Je profitais de la compétence spéciale de Miaouss pour supprimer une des cartes « Poké Ball », et faire jeter des cartes par l’adversaire avec Persian. Mais l’aléatoire de cette compétence rendait encore la stratégie obsolète et me laissait un goût d’inachevé dans la bouche.

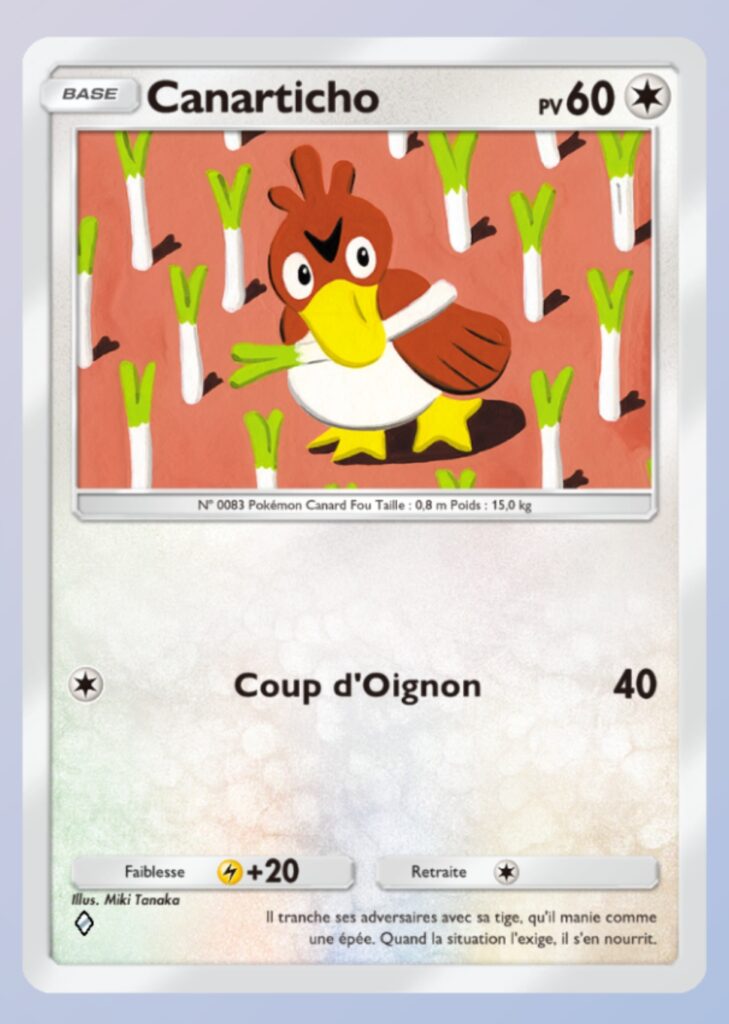

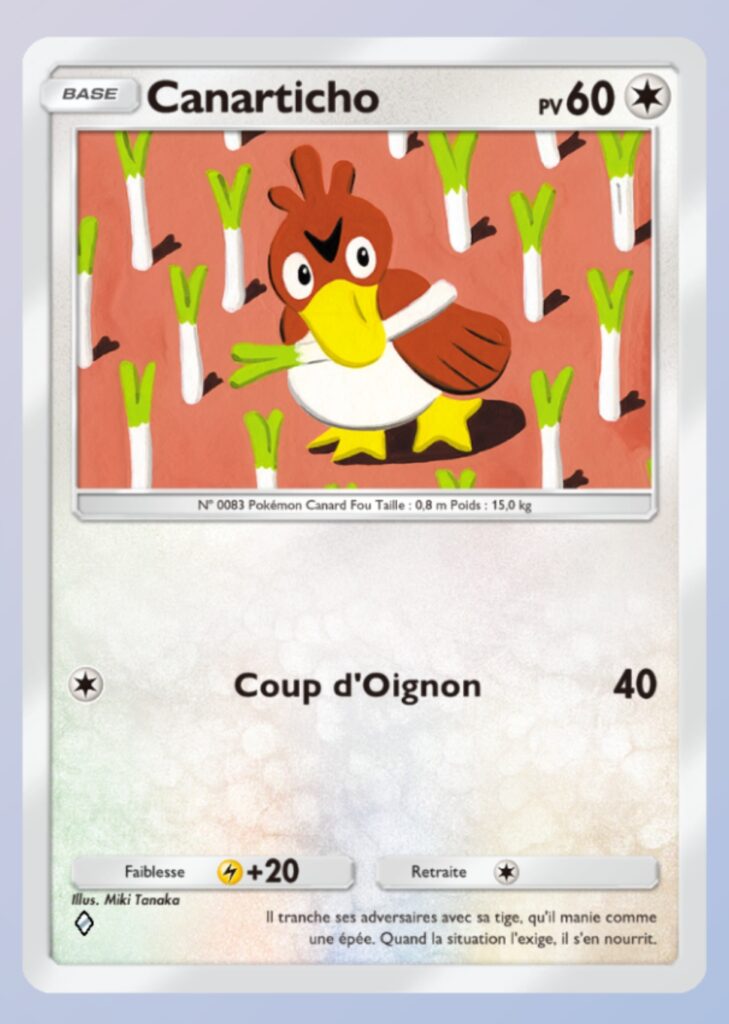

Canarticho, une valeur sûre

Je voulais garder une forme d’initiative avec des attaques à faible coût en énergie (l’attaque principale de Dracolosse ayant besoin de 4 énergies, dont une eau et une électrik) et à faible coût en retraite afin de pouvoir switcher rapidement d’un mode de jeu à un autre. Il a fallu que je tombe sur un expert du deck Normal pour me trouver face à un Canarticho et son attaque « Coup d’Oignon » pour 40 PV et une seule énergie quelconque pour comprendre que c’était LE pokémon qui manquait à ma stratégie.

Associées à quelques cartes Objets et Supporter, je tenais maintenant un deck plus que viable en combat : mon taux de gain est assez bon, il ne le sera jamais autant que ceux qui spam la combinaison Mewtwo / Gardevoir mais j’ai au moins le plaisir de jouer mon propre deck fait main.

Composition de mon deck Dra-bolt-nite

Les pistes d’amélioration

Alors, comme tout bon joueur de type Dragon qui se respecte, ma force est également ma faiblesse : la polyvalence Eau / Electrik à un coût, celle de vivre des moments de solitude quand le jeu décide que vous ne piocherez que des énergies électrik ou eau.

Cela m’est arrivé par exemple de ne piocher que des énergies électrik, aucun Voltali ou Evoli, et me retrouver pendant plusieurs tours sans aucune possibilité de jeu. C’était très frustrant. Malheureusement, il n’y a pas grand chose à faire pour lutter contre cela : la double malchance (énergie électrik + pas de pokémon électrik) fait partie intégrante du deck Dragon.

Une autre fois, c’est l’inverse qui s’est produit : 5 ou 6 énergies eau d’affilée piochées, rendant impossible l’utilisation de mes Pokémon Dragon et Electrik. Je pense que cela peut être contrecarré par l’ajout dans le deck de 2 cartes Aquali (évolution eau de Evoli) me permettant d’une très bonne polyvalence en cas de malchance au tirage. Cela nécessite d’éliminer deux autres cartes de mon deck, voici quelques propositions :

- Le carton rouge : sans scrutateur qui permet de voir le jeu de l’adversaire, cette carte me semble obsolète tant elle est jouée de manière aléatoire ;

- La Pokéball : qui permet de piocher un Pokémon de base dans son deck. Avec 6 cartes de Pokémon de base, j’ai presque une chance sur 3 de piocher un Pokémon. Ce ratio me parait très correct.

- Recherche professorale : utile mais pas forcément en deux exemplaires ; j’aimerais essayer avec une carte en moins.

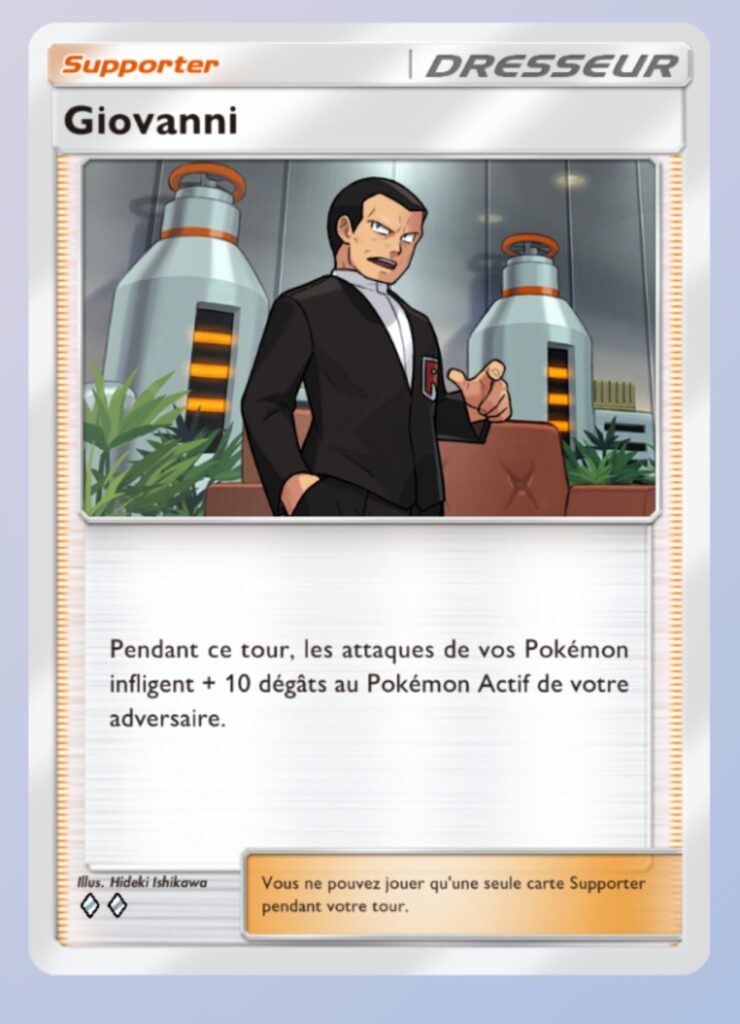

Rajouter une potion ou un Giovanni me permettrait de garder l’avantage dans certaines situations. A essayer donc. Mais si cet article vous a plu et vous a permis de compléter votre deck, n’hésitez pas à laisser un commentaire !

Et si l’on apprenait de nos erreurs ?

The Day Before : un jeu vendu avant d’être développé

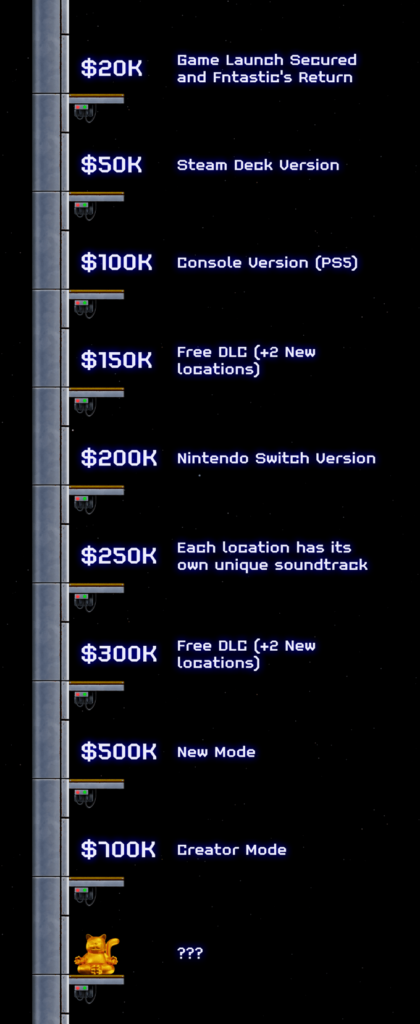

Même si comme moi vous n’aviez pas été l’une des nombreuses victimes du studio « Fntastic » derrière le jeu très controversé « The Day Before », vous n’avez pas pu passer à côté de l’énorme scandale suscité par la sortie de son jeu. Jeu présenté et qualifié par le studio comme « une avancée pour le genre survie MMO » en 2021 lors de la sortie de sa première bande annonce1Les développeurs y prétendent « avoir tout réinventé, depuis les objectifs du jeu » de par façon dont ils abordent la qualité des mécanismes de jeu ; The Day Before Devs on New Gameplay Reveal and Crafting a Unique Survival Experience ; Jonathon Dornbush pour IGN ; 27 février 2021.. Quelques bandes annonces plus tard et profitant d’une bonne communication sur leur produit, « The Day Before » devient le jeu le plus souhaité sur Steam2Malgré un retard annoncé par un passage sur Unreal Engine 5 ; The Day Before : le jeu le plus attendu sur Steam passe à l’Unreal Engine 5 mais est retardé ; Maxime Coppens pour IGN ; 5 mai 2022. malgré un retard développement conséquent. Depuis cette date, tout semble s’accélérer pour le studio : on apprendra que de nombreux développeurs du jeu sont recrutés au statut de bénévoles3Des bénévoles rétribués avec des « Certificats » de participation ; MMO Studio Wants Unpaid Volunteers To Make Steam’s Most Wishlisted Game ; Sisi Juang pour Kotaku.com ; 2 juin 2022, que le nom « The Day Before » portait atteinte au droit d’auteur4Une application de gestion de calendrier homonyme ; The Day Before’s Trademark Issues Now Extend To YouTube ; Josh Coulson pour The Gamer ; 13 février 2023, et même que certaines séquences de gameplay (publié par le studio lui-même) comportait de nombreux plagiats5Aucun élément finalement « révolutionnaire » ne sera implanté, le jeu n’est finalement pas conçu pour être un MMO, et l’ensemble des décors proviennent d’assets fournis par le moteur Unreal Engine 5 ; Steam’s Most-Hyped Zombie Game Is Out, And It’s A Dumpster Fire ; Éthan Gach pour Kotaku.com ; 7 décembre 2023.. Le jeu sortira finalement le 7 décembre 2023 en accès anticipé, pour finalement être retiré du catalogue 4 jours après, et la fermeture définitive du studio le 22 décembre 20236« Déso pas déso, le jeu n’est pas rentable, on ferme lol » ; The Day Before studio Fntastic announces ‘closure’ just days after the controversial game’s launch ; Tom Ivan pour VideoGamesChronicles ; 11 décembre 2023. D’autres révélations arriveront, notamment, sans surprise, que les fondateurs du studio ne savaient pas ce qu’ils faisaient et obligeaient les dev à travailler sur leurs idées stupides7« Personne ne sait pourquoi les fondateurs appellent encore ce jeu un MMO » ; Former The Day Before Dev Dishes on Chaotic Studio Situation ; Khayl Adam pour PushSquare ; 15 décembre 2023, menaçaient les développeurs de licenciement8« Tout employé qui critiquera trop ouvertement le développement sera licencié » ; The Day Before controversies continue as former employee says it was never an MMO ; Victoria Kennedy pour Eurogamer ; 14 décembre 2023 ou même faisaient signer des contrats stipulant la mise en place d’amendes en cas d’échec commercial du produit9Les fondateurs se seraient enfuis pendant le lancement du jeu ; The Day Before was an even bigger disaster than you thought: devs reportedly made to pay fines for bad work, learned it was an MMO from the trailers, and no one’s sure where the bosses are ; Joshua Wolens pour PC Gamer ; 1er février 2024.

Un exemple parmi tant d’autres ?

Autant de redflag qui devraient faire voir rouge toute l’industrie du jeu vidéo et qui devraient normalement faire prendre conscience des dérives systémiques dans le domaine du développement. Bien que l’affaire de « The Day Before » soit particulièrement tentaculesque, elle n’est pas sans rappeler les anciennes déconvenues des ventes en accès anticipées de jeux aux promesses non tenues (je pense notamment à No Man’s Sky ; Cyberpunk 2077 ; Fallout 76 ; …). Les gros studios de jeux vidéo ont prit la mauvaise habitude de vendre un concept avant de savoir s’il était possible de le développer, et de sortir des softs en deçà des promesses vantées lors des multiples conférences10Cyberpunk 2077, quand chaque PNJ croisé dans la rue devait avoir sa propre histoire et détermination ; Quelles promesses non tenues ? ; Lowsodiumcyberpunk pour Reddit ; 2021. 11No Man’s Sky, qui promettait des mondes incroyablement riches et dynamiques sous génération procédurale sera finalement livré avec des mondes tristes et vides, No Man’s Sky : Sony et Valve ouvrent la porte aux demandes de remboursement ; Kévin Hottot pour Next.ink ; 29 août 2016., allant jusqu’à diffuser des images de gameplay trompeuses. Cependant, malgré des démarrages très compliqués, les studios des titres sus-cités ont réussis à tenir beaucoup d’engagements à force de temps et de patchs (comme s’il était incroyable qu’il faille du temps et des ressources pour développer les promesses faites par le marketing…)12Par exemple, No Man’s Sky est devenu le jeu promis 3 ans après sa sortie ; NO MAN’S SKY : LE NOMBRE DE JOUEURS AUGMENTE DRASTIQUEMENT GRÂCE À BEYOND ; Corentin Rimbert pour Gameware.fr ; 19 août 2019..

Mais alors, quid des studios qui mettent la clé sous la porte, après avoir vendu un jeu pour lequel les fondateurs d’un studio n’avaient aucune vue d’ensemble sur le temps, les ressources ou même la faisabilité de leurs idées ? Et bien, alors que les exemples d’échecs se multiplient et que les problèmes sont tout à fait correctement pointés, on aurait pu s’imaginer une prise de conscience globale de l’industrie, des studios et même des consommateurs. La réalité en est tout autre.

Si je vous parle de cette sombre affaire concernant The Day Before et le studio Fntastic aujourd’hui, c’est qu’il se pourrait que le studio Fntastic, qui avait jeté ses projets, ses développeurs bénévoles et son jeu à la poubelle (ainsi que tous les espoirs des joueurs qui croyaient dans le projet) essayerait de faire table rase du passé pour tout recommencer.

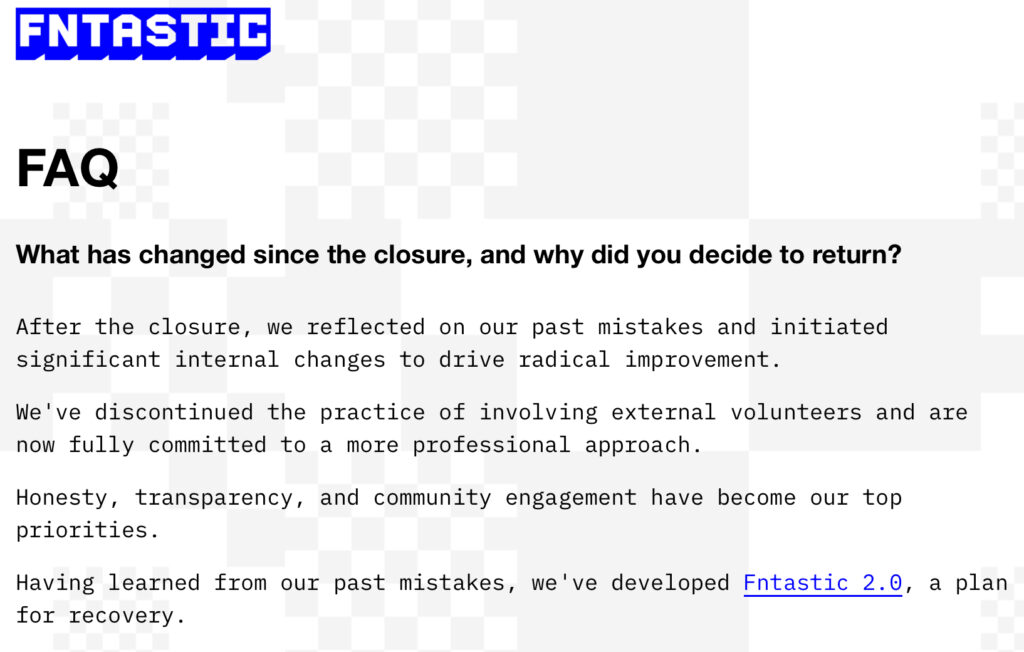

« On a changé, tékaté BRO »

Nouveau site, nouveau logo, le studio déploie même une charte de bonne conduite, avec 3 mots d’ordre : honnêteté ; transparence ; professionnalisme. Finito les contrat bénévoles, ils ont bien compris que ce n’était pas foufou. Autant de salamalecs pour dire qu’ils ont changé et qu’ils vont travailler comme une entreprise digne.

Pour plus de transparence et coller à leurs nouveaux préceptes, le studio a même mis en ligne un PDF de 7 pages pour expliquer comment le studio souhaite remonter la pente après le fiasco de The Day Before et de sa mauvaise gestion13Un document qu’aurait pu écrire un enfant de 12 ans, tant les mots sonnent faux ou peu profonds ; Fntastic 2.0 : The plan for recovery ; Fntastic ; 2024PDF à télécharger..

Mais comme une bonne blague ne se déguste jamais seule, le studio Fntastic souhaiterait de l’aide pour repartir sur de bonnes bases et voudrait de l’argent pour développer leur nouveau jeu, Escape Factory. Cette fois-ci, le studio demande en septembre 2024 de l’aide financière via un Kickstarter (un projet de financement participatif) avec des récompenses à la clé. Un budget de 20 000 $ initialement demandé, avec des pledges (étapes clés dans la construction d’un kickstarter) pouvant aller au moins jusqu’à 700 000 $ pour l’ajout d’un mode créateur …

Honnêteté, transparence et professionnalisme, vous avez dit ?

Sauf que, une fois n’est pas coutume, la fraude Fntastic est de nouveau mis au jour, par un utilisateur de Twitter, Occular Malice, directement sur la page Steam du projet Escape Factory, commentaire modéré par le studio14Honnêteté, transparence, professionnalisme, n’est-ce pas ? Internet n’oublie pas ; Assets flip Again ; Occular Malice sur Steam ; 27 septembre 2024.. L’ensemble des vidéos du projet d’Escape Factory montrant le mode coopération, les cartes et certains pans de gameplay sont littéralement soit fourni par le moteur Unity sur GitHub (sur lequel est développé le jeu) soit par des sites tiers comme AssetStore.unity.com. Bien que ça ne soit pas illégal, le repentir du studio nouvellement réformé sonne évidemment creux.

50 pigeons plus loin …

Bonne nouvelle pour le bon sens, le projet de financement participatif a été finalement abandonné par le studio le 23 octobre, 2 jours avant sa fin, après avoir récolté moins de 3000 $ avec 50 contributeurs. La fraude Fntastic a été encore mis en lumière, et le studio semble au point mort, les informations n’ayant pas été mises à jour sur leur site depuis fin septembre. La seule erreur de ce revival, peut être, c’est de n’avoir pas changé le nom du studio, car il aurait peut-être été plus difficile de faire le lien entre The Day Before et ce nouveau projet. En bref, devenir un studio réputé capable de faire des jeux aimés pour des décennies (oui oui, c’est bien dans leur PDF « Recovery Plan ») ne semble pas à la portée de chaque arriviste venu.

Pour terminer, au lieu d’une prise de conscience globale, les scandales succèdent aux scandales, et chaque décennie de développement montre la capacité incroyable de certains studios à ne réellement innover que dans ce domaine.

Notes et bibliographie

- 1Les développeurs y prétendent « avoir tout réinventé, depuis les objectifs du jeu » de par façon dont ils abordent la qualité des mécanismes de jeu ; The Day Before Devs on New Gameplay Reveal and Crafting a Unique Survival Experience ; Jonathon Dornbush pour IGN ; 27 février 2021.

- 2Malgré un retard annoncé par un passage sur Unreal Engine 5 ; The Day Before : le jeu le plus attendu sur Steam passe à l’Unreal Engine 5 mais est retardé ; Maxime Coppens pour IGN ; 5 mai 2022.

- 3Des bénévoles rétribués avec des « Certificats » de participation ; MMO Studio Wants Unpaid Volunteers To Make Steam’s Most Wishlisted Game ; Sisi Juang pour Kotaku.com ; 2 juin 2022

- 4Une application de gestion de calendrier homonyme ; The Day Before’s Trademark Issues Now Extend To YouTube ; Josh Coulson pour The Gamer ; 13 février 2023

- 5Aucun élément finalement « révolutionnaire » ne sera implanté, le jeu n’est finalement pas conçu pour être un MMO, et l’ensemble des décors proviennent d’assets fournis par le moteur Unreal Engine 5 ; Steam’s Most-Hyped Zombie Game Is Out, And It’s A Dumpster Fire ; Éthan Gach pour Kotaku.com ; 7 décembre 2023.

- 6« Déso pas déso, le jeu n’est pas rentable, on ferme lol » ; The Day Before studio Fntastic announces ‘closure’ just days after the controversial game’s launch ; Tom Ivan pour VideoGamesChronicles ; 11 décembre 2023

- 7« Personne ne sait pourquoi les fondateurs appellent encore ce jeu un MMO » ; Former The Day Before Dev Dishes on Chaotic Studio Situation ; Khayl Adam pour PushSquare ; 15 décembre 2023

- 8« Tout employé qui critiquera trop ouvertement le développement sera licencié » ; The Day Before controversies continue as former employee says it was never an MMO ; Victoria Kennedy pour Eurogamer ; 14 décembre 2023

- 9Les fondateurs se seraient enfuis pendant le lancement du jeu ; The Day Before was an even bigger disaster than you thought: devs reportedly made to pay fines for bad work, learned it was an MMO from the trailers, and no one’s sure where the bosses are ; Joshua Wolens pour PC Gamer ; 1er février 2024

- 10Cyberpunk 2077, quand chaque PNJ croisé dans la rue devait avoir sa propre histoire et détermination ; Quelles promesses non tenues ? ; Lowsodiumcyberpunk pour Reddit ; 2021.

- 11No Man’s Sky, qui promettait des mondes incroyablement riches et dynamiques sous génération procédurale sera finalement livré avec des mondes tristes et vides, No Man’s Sky : Sony et Valve ouvrent la porte aux demandes de remboursement ; Kévin Hottot pour Next.ink ; 29 août 2016.

- 12Par exemple, No Man’s Sky est devenu le jeu promis 3 ans après sa sortie ; NO MAN’S SKY : LE NOMBRE DE JOUEURS AUGMENTE DRASTIQUEMENT GRÂCE À BEYOND ; Corentin Rimbert pour Gameware.fr ; 19 août 2019.

- 13Un document qu’aurait pu écrire un enfant de 12 ans, tant les mots sonnent faux ou peu profonds ; Fntastic 2.0 : The plan for recovery ; Fntastic ; 2024PDF à télécharger.

- 14Honnêteté, transparence, professionnalisme, n’est-ce pas ? Internet n’oublie pas ; Assets flip Again ; Occular Malice sur Steam ; 27 septembre 2024.

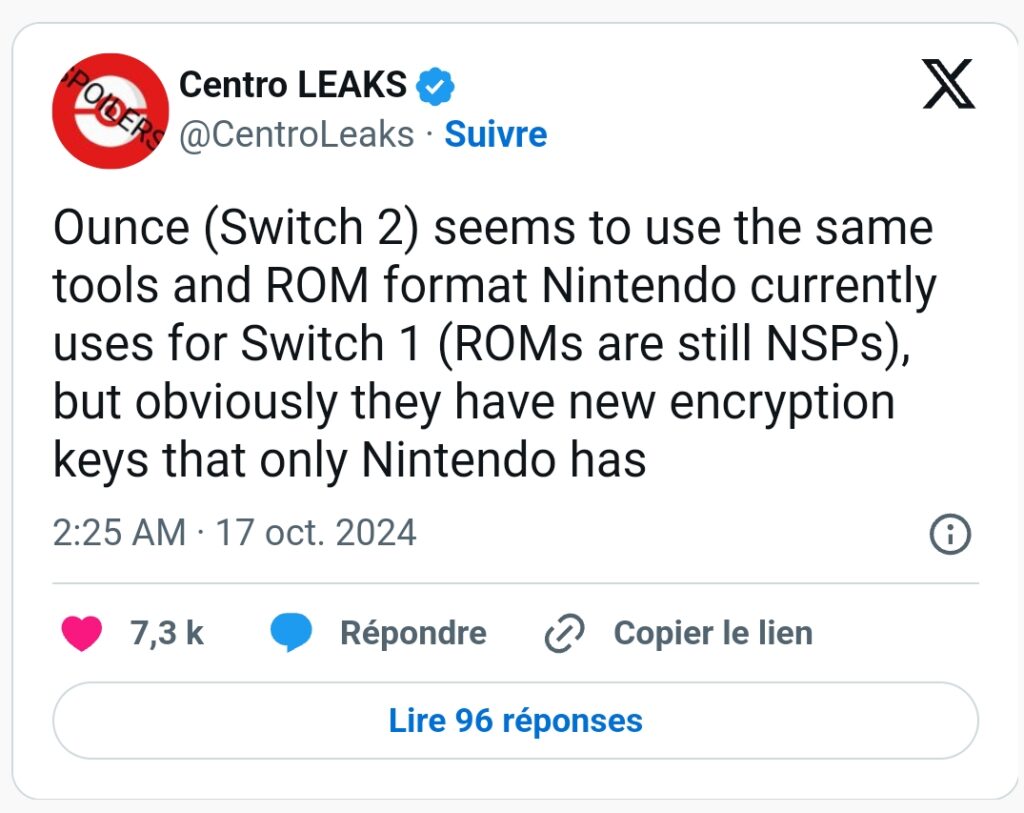

La Nintendo Switch 2 serait rétrocompatible

Une information importante concernant une fonctionnalité attendue des joueurs : la Switch 2 serait bien rétrocompatible, c’est à dire que les jeux de la Switch seront jouables avec la Switch 2.

Cette information lue sur Gameblog (vous avez gagné 5 minutes de lecture) est étayée par un Tweet de Centro LEAKS, spécialiste des Pokémon et des LEAKS, faisant suite à la plus grande fuite de données vécue par GAMEFREAK très récemment.

![Caninos de Hisui [TWM – 181/167] Caninos de Hisui [TWM – 181/167]](https://hexatelier.fr/pluriverse/wp-content/uploads/sites/3/2026/01/IMG20260105152818-768x1024.jpg)